vendredi, 16 septembre 2022

Hégémonie et contre-hégémonie de la norme juridique : vers une théorie juridique multipolaire

Hégémonie et contre-hégémonie de la norme juridique: vers une théorie juridique multipolaire

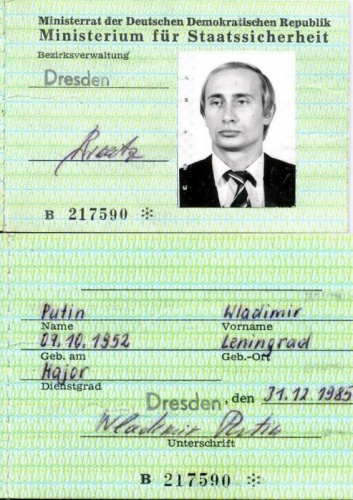

par Valentin Krotov

Source: https://www.ideeazione.com/egemonia-e-contro-egemonia-della-norma-giuridica-verso-una-teoria-giuridica-multipolare/

Si nous parlons d'hégémonie dans la politique mondiale, nous ne pouvons actuellement pas prendre l'influence hégémonique en considération sans aborder, en même temps, les mécanismes juridiques de l'hégémonie.

À cet égard, la théorie de Gramsci parle de l'exploitation spirituelle et culturelle de la classe ouvrière (du prolétariat) à travers des valeurs "bourgeoises", contribuant ainsi à l'embourgeoisement du prolétariat. De la même manière, la philosophie européenne, l'anthropologie européenne et la culture européenne sont devenues la source du droit international, de ses principes et de ses normes.

La formation du droit international dans sa forme moderne est un processus relativement récent. De plus, il n'y a pas si longtemps, dans les relations juridiques internationales, il y avait une division directe des peuples en "civilisés" et "non civilisés". Ce n'est que depuis l'adoption de la Charte des Nations unies en 1945 et jusqu'à ce jour que nous assistons à un ressac de l'arrogance directe des fondateurs du système moderne de relations internationales.

À cet égard, la théorie de l'origine du droit international a longtemps prévalu, selon laquelle le droit international s'est formé entre le 13ème et le 16ème siècles et s'est perfectionné en 1648 avec la paix de Westphalie, puis s'est étendu à d'autres nations et civilisations non européennes.

La nature néocoloniale du droit international est également toujours présente, car le modèle du système juridique international, dans son ensemble, est construit sur la logique civilisationnelle des États d'Europe occidentale.

La principale source du droit international est le traité international. La signification conceptuelle d'un traité international est que les sujets des relations internationales (les États) expriment mutuellement et librement leur volonté.

À son tour, l'État, en tant que partie d'un traité international, est un individu collectif (une personnalité internationale). Par conséquent, l'ordre international établi se présente comme le résultat d'un traité entre plusieurs États.

Si l'on regarde à travers le prisme de l'histoire et de la philosophie européennes, avant l'établissement de l'ordre mondial et du nouveau système de relations internationales, il y avait une "guerre de tous contre tous" (selon Thomas Hobbes).

Ainsi, dans les relations internationales avec leur structure conventionnelle (multilatérale) de traités internationaux, les idées de Thomas Hobbes, exposées dans son célèbre ouvrage Léviathan, ont été mises en œuvre.

Par conséquent, le droit international moderne est inconcevable sans la mise en conformité des systèmes juridiques nationaux avec les mêmes normes juridiques. Nous constatons que le droit international est plus que visiblement influencé par la philosophie européenne, c'est-à-dire que le droit international est un droit issu de l'ontologie européenne.

Montrons certaines des origines conceptuelles du droit international moderne.

1) Thomas Hobbes et la théorie du contrat social.

L'orientation anti-guerre du droit international moderne remonte au Pacte de Paris de 1928, un traité qui renonce à la guerre comme instrument de politique nationale. Le traité a été initié par le ministre français des Affaires étrangères Aristide Briand et le secrétaire d'État américain Frank Kellogg.

En particulier, l'activiste Jameson T. Shotwell incite Briand à conclure le traité anti-guerre. Shotwell a grandi dans une famille de quakers. Les Quakers étaient connus pour leur rejet de toute forme de violence et pour leurs vastes activités sociales visant à promouvoir les idéaux d'humanisme et de pacifisme dans la société.

Ainsi, une partie importante de la base du droit international reposait sur une option religieuse propre au christianisme occidental modernisé.

La base juridique de la sécurité internationale globale a finalement été institutionnalisée dans la Charte des Nations unies, qui proclame les principes garantissant le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'existence indépendante des États et le développement de la coopération internationale.

Aujourd'hui, les normes juridiques internationales sont l'incarnation du concept de stabilité hégémonique.

La version libérale de ce concept présente l'hégémonie comme un instrument de stabilité de l'ordre international et de sécurité internationale ; la destruction de cette stabilité, selon les idéologues libéraux, conduit à de nouvelles déstabilisations et à des guerres.

Par exemple, l'affaiblissement de l'hégémonie britannique a conduit à la déstabilisation de l'ordre international. Cette affirmation est étayée par les événements de la guerre mondiale de 1914, l'établissement de régimes fascistes en Europe et la Seconde Guerre mondiale. La prise de l'hégémonie mondiale par les États-Unis a conduit à la création du système de sécurité international actuel.

Le caractère libéral de l'hégémonie américaine souligne le fait que cet ordre mondial s'est positionné comme rationnel et le seul possible.

Depuis lors, la solution militaire des problèmes politiques est devenue d'importance secondaire, car l'agression ouverte est interdite par le droit humanitaire international, mais elle permet en fait de nouvelles méthodes d'expansion de l'influence grâce à la technologie des réseaux [1].

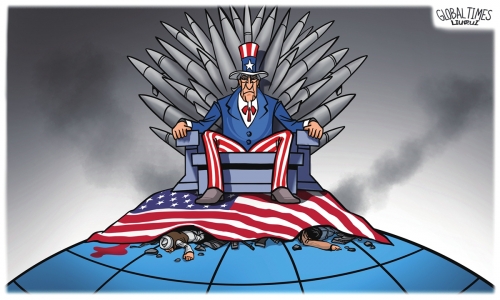

Dans le même temps, l'hégémon représenté par les États-Unis se permet d'ignorer les normes du droit humanitaire international, spéculant sur les valeurs de la démocratie et de la stabilité internationale tout en menant des interventions militaires, utilisant même les forces armées de l'Alliance de l'Atlantique Nord.

Cependant, l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine a suscité une forte condamnation de la part du bloc occidental parmi les pays de l'ONU et un blocus économique sans précédent, qui ne correspond en rien au droit économique international, mais constitue un outil politique anti-juridique dans la lutte pour le maintien de l'hégémonie.

2) L'établissement du capitalisme international comme norme économique mondiale.

Au début de la nouvelle ère de l'économie internationale, le passage de la coopération bilatérale entre États à la coopération multilatérale a joué un rôle important.

L'émergence de traités internationaux multilatéraux (conventions) est un trait distinctif de la forme moderne de la mondialisation, qui a contribué à la création de principes et de normes communs pour réglementer les relations du marché mondial.

Le développement de la mondialisation est directement lié à la propagation de l'économie de marché, qui a remplacé le système de commande et de contrôle établi dans les pays du bloc socialiste. Un facteur direct de la propagation de la mondialisation est l'effondrement de l'URSS et du bloc des États socialistes.

C'est ainsi que gagne le capitalisme mondial, qui dictera dorénavant ses conditions au monde entier.

Le principe de base de la mondialisation des marchés est le respect des "quatre libertés": la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-d'œuvre. La convergence des marchés donne naissance à des sujets interétatiques de droit international, qui créent un cadre juridique commun pour la coordination de la politique économique.

Les théoriciens libéraux du capitalisme international affirment que l'existence d'un État hégémonique libéral est l'une des conditions fondamentales du plein développement de l'économie de marché mondiale.

Au fil du temps, le développement du capitalisme mondial est devenu de plus en plus centralisé.

Ainsi, en 1947, les États-Unis ont lancé l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), qui est devenu la base de la formation d'une immense zone de libre-échange. De plus en plus de pays à l'esprit libéral ont rejoint la zone.

Entre autres choses, l'intégration politico-juridique est nécessaire parce que les États-nations perdent leur capacité effective à exercer un contrôle sur les marchés des matières premières et les marchés financiers qui ont depuis longtemps dépassé un certain territoire [3].

L'hégémonie capitaliste mondiale prend ainsi forme.

La justification éthico-juridique de cette hégémonie est la théorie des droits de l'homme, qui se veut universelle à l'échelle mondiale.

3) Les droits de l'homme en tant que doctrine politique et juridique hégémonique.

La doctrine moderne des droits de l'homme remonte à la Renaissance (14ème et 16ème siècles). Au cours de cette période, le concept d'humanisme a commencé à émerger, dans lequel le libre arbitre et la dignité de l'homme ont commencé à être interprétés comme expression de la bonté et de la ressemblance avec Dieu. L'âme est présentée comme quelque chose d'inconditionnellement noble et pur. L'homme est considéré comme déjà sauvé et rien ne peut défaire son salut. L'homme est ainsi placé au centre de l'univers et acquiert, du point de vue du droit, un statut juridique différent.

Les idées d'empirisme et de mécanisme comme forme de philosophie séculaire ont gagné en popularité dans le Nouvel Âge.

Empirisme - "philosophie de l'expérience", cette doctrine reconnaît l'expérience sensuelle de l'homme comme le seul moyen de connaître le monde. En tant que tel, il rejette le caractère sacré et l'expérience de la révélation.

Mécanisme - l'idée que la structure du monde est comme une machine globale.

Dès lors, le mécanisme et l'empirisme de la modernité contribuent à la désacralisation du monde et de l'homme (l'homme est un microcosme).

"La place de Dieu dans le monde, c'est l'esprit dans l'homme, la place de la matière dans le monde, c'est la place du corps en nous." - Sénèque, Lettres, 65, 24.

L'homme, quant à lui, est perçu comme un mécanisme et, en tant que tel, perd progressivement, au fil de l'histoire, sa subjectivité.

La personne est remplacée par un individu, et c'est l'individu qui devient le sujet des relations juridiques et aussi du droit international.

Toutes les notions conceptuelles (dignité humaine, droits de l'homme, valeur de l'individualité de chacun) ont une signification abstraite et donc purement technique.

La définition, le statut juridique et la signification de l'individu dépendent de l'évolution des circonstances politiques et des approches de l'interprétation du droit international.

La méthode doctrinale d'interprétation du droit, largement utilisée dans le droit international des droits de l'homme, permet d'interpréter les normes juridiques en fonction des tendances politiques immédiates.

C'est ainsi, par exemple, qu'est apparu le discours sur les "droits des LGBT", qui a été conceptuellement dérivé de la théorie générale des droits de l'homme et en est ensuite devenu une partie intégrante.

Les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sont la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

Ce sont ces deux documents qui constituent la base juridique de la création des garanties des droits de l'homme.

En élargissant la portée de ces textes, les instances internationales ont ainsi fait de l'homosexualité, déjà protégée par le droit international, un sujet de notoriété publique.

Le résultat est que le processus de normalisation de l'homosexualité, propre à la civilisation occidentale, est désormais au centre du discours du droit international.

À cet égard, nous portons notre attention sur la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations unies. En particulier, dans les affaires Toonen contre l'État de Tasmanie et Young contre l'Australie de 1992. Ces deux cas sont parmi les premières preuves officielles de l'existence d'un discours légalisé sur les relations homosexuelles.

En général, le discours sexuel est un sujet public depuis la révolution sexuelle aux États-Unis et en Europe (dans les années 1960 et 1970). La sexualisation de la société occidentale a fait entrer le côté intime des relations humaines dans la sphère publique et, comme nous l'avons vu dans la pratique du Comité des droits de l'homme de l'ONU, dans la sphère des relations internationales.

La participation d'un État à des groupements interétatiques a également pour effet de transférer certains de ses pouvoirs souverains. Cependant, aujourd'hui, la source des obligations internationales ne réside pas seulement dans les décisions juridiques des organes interétatiques, mais aussi dans les interprétations des normes des traités internationaux, qui constituent ensuite l'ordre juridique de l'État à travers les positions interprétatives des organes interétatiques, souvent les tribunaux. L'un de ces organismes est la Cour européenne des droits de l'homme.

En outre, la Cour européenne des droits de l'homme se considère autorisée à adapter les droits de l'homme reconnus en fonction de l'évolution de la société européenne, ce qui peut conduire à la reconnaissance de droits qui ne sont pas directement inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [4].

À partir de la jurisprudence du Comité des droits de l'homme de l'ONU et de la Cour européenne des droits de l'homme, nous observons le phénomène de l'hégémonie juridique des États d'Europe occidentale. Cela se produit lorsque les particularités morales, éthiques et juridiques d'une civilisation particulière sont présentées comme communes à l'ensemble de la communauté mondiale, ce qui ne correspond pas au principe de l'égalité souveraine des États et aux particularités socioculturelles des différentes civilisations.

L'arrogance ontologique des architectes de l'ordre international traverse tout le système du droit international.

La communauté internationale se positionne comme la communauté exclusive, tandis que tous les autres États qui ne font pas partie de la Déclaration occupent une position inclusive. L'un des principaux mécanismes d'hégémonie en droit international est donc le prestige. Le prestige en tant que catégorie sociologique peut également être considéré dans le contexte du droit international.

A l'aube de la création des Nations Unies (la Société des Nations), l'anthropologue américain Melville Hescovitz et un groupe de scientifiques de l'American Anthropological Association ont publié un mémorandum, exprimant leur opinion sur le contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. "La déclaration devrait être fondée sur des normes universelles de liberté et de justice, sur la base du principe selon lequel <...> un homme n'est libre que s'il peut vivre à la hauteur de la conception acceptée de la liberté dans sa société" [5]. La déclaration est donc fondée sur le principe selon lequel <...> un homme n'est libre que s'il peut vivre à la hauteur de la conception acceptée de la liberté dans sa société.

Ainsi, alors que dans la théorie de l'hégémonie classique de Gramsci, la classe dominante veut convaincre toutes les autres classes qu'elle est fondée sur un consensus de classe (l'état du tout), le droit international moderne part du principe qu'il est le destin et le droit de toute l'humanité.

Cette stratégie du droit international, renforcée par les résultats bien connus de la guerre froide, a transformé toute la réalité géopolitique.

La Russie dans le contexte juridique international

En 1991, l'Union des républiques socialistes soviétiques a cessé d'exister et le Pacte d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle (Pacte de Varsovie) a été dissous.

Le monde bipolaire a donc cessé d'exister. Pour la même raison, la confrontation entre les deux approches du statut de la propriété, de la démocratie et du droit a cessé.

La défunte Union soviétique, puis la Fédération de Russie, ont signé un certain nombre d'instruments juridiques internationaux importants dans le domaine de la politique et des droits de l'homme, s'intégrant ainsi au contexte juridique et idéologique de l'Europe.

Ainsi, le parlementarisme, la démocratie légale des partis et le capitalisme sont devenus partie intégrante du système politique et économique de la nouvelle Russie.

La définition de notre État comme "État de droit" a établi un vecteur précis pour l'ensemble du système politico-juridique de la Fédération de Russie. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, nous subordonnons le système politique de notre État à l'ordre juridique international (directement ou indirectement par le biais d'une législation nationale fondée sur des principes et des normes juridiques internationaux).

Cependant, l'Union soviétique s'est engagée sur la voie de l'intégration éthico-juridique avec l'Europe occidentale dès 1966, lorsqu'elle a signé les premiers documents internationaux dans le domaine des droits de l'homme : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Depuis lors, de la perestroïka jusqu'à récemment, la Russie a fusionné avec le monde global dans le contexte éthique et juridique.

L'ensemble du système constitutionnel, et par conséquent la législation sectorielle, est construit en fonction de ces obligations juridiques internationales.

En d'autres termes, l'ensemble du système juridique public et privé était fondé sur les valeurs et les idéaux politiques occidentaux. Cela est resté le cas aujourd'hui, mais a récemment commencé à évoluer vers la souveraineté de l'esprit-valeur, et donc du système juridique.

La situation a changé radicalement avec le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Le déclenchement des hostilités a mis en évidence les contradictions entre la Russie et les pays d'Europe occidentale. L'une des conséquences du conflit a été le retrait de la Fédération de Russie du Conseil de l'Europe (une décision de j ure a été prise par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe d'expulser la Fédération de Russie de l'organisation).

Le retrait de la Fédération de Russie de l'organisation pourrait, d'une certaine manière, servir à construire un modèle d'institutions étatiques et juridiques sur une base fondamentalement différente. En outre, le modèle existant présente des inconvénients importants, qui font l'objet de recherches par certains universitaires nationaux.

Le professeur Y. I. Skuratov, récipiendaire du titre de docteur en jurisprudence, conclut que "l'emprunt des institutions étatiques et juridiques occidentales, l'idéologie politique et juridique libérale sont devenus l'une des raisons de la déstabilisation du système juridique et politique national, de l'augmentation de la criminalité, de l'aliénation des gens vis-à-vis du gouvernement et de l'État... La modernisation de la société russe dans le courant de l'occidentalisation a causé de graves dommages à la culture juridique nationale..." [6].

À la lumière de la restructuration globale de l'ensemble de l'ordre mondial et de la destruction du modèle unipolaire, il est nécessaire de développer une nouvelle théorie juridique qui soit pertinente dans un monde multipolaire [7].

Vers une théorie juridique multipolaire

Les idées d'un autre marxiste célèbre (outre le susmentionné Antonio Gramsci), Georg Lukacs, peuvent être pertinentes pour la formation d'un droit mondial multipolaire.

Ce philosophe a largement contribué au développement du concept de conscience de classe.

Lukacs a présenté la conscience de classe comme un système de croyances partagé par ceux qui appartiennent collectivement à une classe socio-économique particulière.

Lukacs a également souligné que la conscience de classe n'est pas la conscience agrégée des individus d'une classe particulière, mais la conscience intégrale d'un groupe de personnes partageant la même position de classe.

D'autre part, le concept de conscience de classe dans le capitalisme selon Lukacs implique la présence d'une fausse conscience dans le prolétariat. Ces derniers n'ont pas une idée claire de leurs véritables intérêts et ne comprennent pas leur véritable position socio-historique et économique.

Tout comme la fausse conscience du prolétariat selon Lukacs, les peuples du monde moderne se trouvent aujourd'hui dans une fausse conscience, qui a abandonné sa propre identité afin de s'intégrer au système politique et juridique moderne.

Ainsi, la fausse conscience des peuples non-européens inclut le libéralisme en général et, en particulier, sa doctrine éthico-juridique des "droits de l'homme".

Il est possible d'opposer à la fausse conscience des peuples non-européens une "conscience de civilisation" qui correspondrait organiquement au code géopolitique, historique et culturel-religieux d'une civilisation particulière.

Il convient de noter que la base de la formation d'un ordre juridique multipolaire existe depuis des milliers d'années sous la forme des traditions juridiques de divers États et civilisations.

Pendant de nombreux siècles, de nombreuses régions du monde ont eu leur propre vision de l'homme, de la propriété, du crime et de la punition, qui s'est développée indépendamment du système juridique romano-germanique, mais elles disposaient en même temps d'institutions juridiques autonomes qui régulaient organiquement les relations sociales dans les sociétés non-européennes.

Notes:

[1] Voir pour plus de détails : Savin L.V. "Network-centric and Network Warfare. Une introduction au concept".

[2] Giplin R. L'économie politique des relations internationales. Princeton : Princeton University Press. 1987. 85.

[3] Ohmae K. La fin de l'État-nation : l'essor des économies régionales. N.Y., 1995 ; Scholte J.A. Globalization, First edition : A Critical Introduction. N.Y., 2000.P. 211-215.

[4] Voir : Mathieu B. Trouver un équilibre entre la protection de l'identité nationale et le respect des obligations internationales : la liberté d'expression face à des défis surmontables // Journal of Foreign Law and Comparative Law. 2021. Т. 17. № 1. С. 20 - 21.

[5] Déclaration des droits de l'homme, soumise à la Commission des droits de l'homme des Nations unies par le Comité exécutif de l'American Anthropological Association // American Anthropologist. 1947. № 49. P. 541.

[6] Skuratov Y. I. La nature eurasienne de la Russie et certains problèmes modernes de développement des institutions juridiques de l'État. - Ulan-Ude, 2012.

[7] Voir en détail : Dugin A. G. Théorie du monde multipolaire. Pluriversum. Tutoriel. - 2015.

15:21 Publié dans Actualité, Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : droit, constitution, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 15 septembre 2022

L'espace instable entre l'ancien et le nouvel ordre

L'espace instable entre l'ancien et le nouvel ordre

Markku Siira

Source: https://markkusiira.com/2022/09/13/vanhan-ja-uuden-jarjestyksen-epavakaa-valitila/

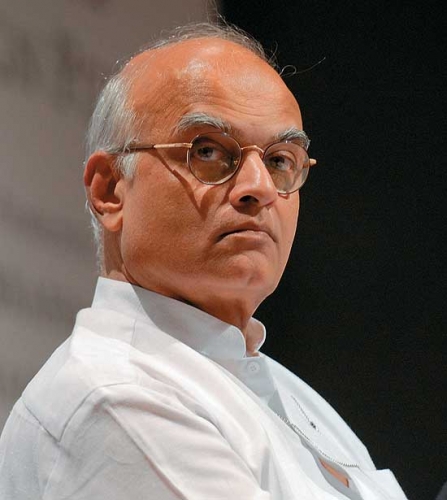

Selon le diplomate et universitaire indien Shivshankar Menon, "une sorte d'anarchie se glisse dans les relations internationales" - non pas l'anarchie au sens strict du terme, mais plutôt "l'absence d'un principe central d'organisation ou d'un hégémon".

"Les États-Unis ont mené deux ordres après la Seconde Guerre mondiale", divise Menon (photo). Premièrement, "un ordre keynésien qui ne s'intéressait pas particulièrement à la manière dont les États géraient leurs affaires internes dans un monde bipolaire de guerre froide".

Dans les années 1990, c'était le tour de "l'ordre néolibéral dans un monde unipolaire", dans lequel une Amérique puissante ignorait complètement la souveraineté nationale et les frontières nationales des autres États quand elle le voulait.

Les deux ordres ont affirmé être "ouverts, fondés sur des règles et libéraux" et ont prétendu "défendre la démocratie", les soi-disant "valeurs du libre marché, les droits de l'homme et l'État de droit".

En réalité, ils étaient fondés sur la "domination et la coercition militaires, politiques et économiques" des États-Unis. Dans l'ère post-soviétique, la plupart des grandes puissances, y compris la Chine émergente, ont suivi, du moins dans une certaine mesure, les règles truquées de l'ordre dirigé par l'Occident.

Mais les événements de ces dernières années laissent penser que cet arrangement appartient au passé. Les grandes puissances, y compris les États-Unis, se comportent désormais, selon Menon, de manière "révisionniste", c'est-à-dire qu'elles poursuivent leurs propres objectifs au détriment de l'ordre international.

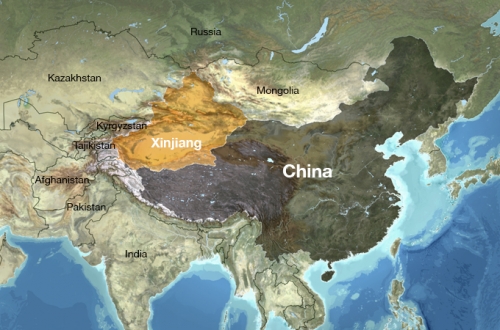

Ce révisionnisme se manifeste souvent par des différends territoriaux, comme ceux qui opposent la Chine à ses voisins, l'Inde, le Japon, le Vietnam et d'autres pays de la région maritime asiatique, et le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui est renforcée par l'alliance de l'OTAN.

Selon Menon, le révisionnisme se reflète également dans les actions de nombreuses autres puissances, "comme la suspicion croissante à l'égard du libre-échange aux États-Unis, le renforcement militaire d'un Japon autrefois pacifiste et le réarmement de l'Allemagne".

De nombreux pays sont mécontents du monde tel qu'ils le voient et cherchent à le changer à leur avantage. Cette tendance pourrait conduire à une géopolitique plus conflictuelle et à des perspectives économiques mondiales plus faibles.

Menon estime qu'à l'heure actuelle, "le monde est à la dérive". Dans l'espace instable actuel entre l'ancien et le nouvel ordre, les grandes puissances n'adhèrent plus à des principes et des normes clairs (on peut se demander si elles l'ont jamais fait).

De nombreux autres pays suivent leur propre voie. Le "principe de la souveraineté des États" est désormais invoqué pour mener une politique fondée sur la préférence des États, plutôt que la politique "fondée sur les valeurs" mise en avant par l'Occident (qui est, après tout, très fausse).

Ces dernières années, les États-Unis ont cultivé la rhétorique trompeuse selon laquelle le monde serait à nouveau défini par une confrontation entre deux blocs - le "monde libre" dirigé par l'Occident et les "États autocratiques". Les États soumis aux sanctions occidentales ont formé des partenariats stratégiques entre eux.

Alors que les anciennes normes et institutions s'érodent, des caractéristiques autoritaires sont déjà évidentes dans de nombreuses démocraties. Cette tendance s'est accélérée à l'époque de la pandémie, lorsque des restrictions à la libre circulation des personnes ont été imposées en raison de la crise sanitaire. "Les lois et règlements élaborés dans les circonstances exceptionnelles de la 'nouvelle normalité' permettent de renforcer le contrôle de l'État à l'avenir.

L'économie mondiale globalisée se fragmente en blocs commerciaux régionaux et la concurrence pour les avantages économiques et politiques entre les grandes puissances s'intensifie. Les pays doivent apprendre à se débrouiller dans cet entre-deux et se préparer à un avenir incertain.

"Une solution consiste à se tourner vers l'intérieur", analyse Menon. La Chine, l'Inde, les États-Unis et bien d'autres pays l'ont fait ces dernières années, en soulignant d'une manière ou d'une autre leur autosuffisance: la "stratégie de double circulation" de la Chine, la promesse de M. Biden de "reconstruire en mieux" et l'engagement de l'Inde, sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, en faveur de l'aatmanirbharta, ou autosuffisance, en sont des exemples.

Si les pays veulent devenir plus indépendants économiquement, ils veulent aussi être mieux préparés militairement. Toutes les grandes puissances ont cherché à étendre leurs capacités de défense. Malgré les conséquences économiques de l'ère pandémique, les dépenses mondiales de défense ont dépassé les deux mille milliards de dollars pour la première fois en 2021.

Selon un professeur indien, une autre réponse à la situation actuelle est que les États forment des "coalitions ad hoc". La dernière décennie a vu l'émergence d'un certain nombre d'arrangements multilatéraux, tels que la Quad Alliance, les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai et le regroupement I2U2 de l'Inde, d'Israël, des Émirats arabes unis et des États-Unis.

Chaque problème semble donner lieu à un nouvel acronyme. Ces arrangements servent des objectifs géopolitiques spécifiques et, bien qu'ils puissent contribuer à renforcer les relations bilatérales entre certains pays, ils ne se rapprochent pas des groupements de l'époque de la guerre froide.

De nombreux États de taille moyenne ou plus petite franchissent inévitablement les lignes de démarcation et cherchent à équilibrer leurs relations avec les grandes puissances. La réaction de l'alliance des pays d'Asie du Sud-Est (ASEAN) aux différends entre les États-Unis et la Chine et le développement des relations entre Israël et les monarchies sunnites du Golfe par le biais des "pactes abrahamiques" sont des exemples de cette tendance.

Plus récemment, de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ayant des liens étroits avec l'Occident ont résisté à l'envie de rejoindre le front des sanctions anti-russes, alors que le conflit gelé en Ukraine se réchauffait à nouveau. Ces pays ne manifestent pas automatiquement de la sympathie pour le jargon cynique sur les "valeurs" propagé par l'Occident.

Cet équilibrage et cette couverture encouragent la recherche de solutions locales aux problèmes locaux, qu'il s'agisse d'accords économiques et commerciaux régionaux ou de solutions négociées aux différends politiques. Le processus de mondialisation, qui estompe les frontières, est-il en train de se retourner contre nous ?

Si les grandes puissances remettent bruyamment en question la sagesse de l'ancien ordre, les pays plus faibles ont déjà perdu la foi en la légitimité et l'équité de "l'ordre international fondé sur des règles".

C'est particulièrement vrai pour les pays du Sud, qui ont vu l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, le G20 et autres échouer dans leurs efforts. Aujourd'hui, plus de 53 pays sont menacés par une grave crise de la dette.

Alors que l'ancien ordre se désintègre et que le nouveau peine à émerger, le Prof. Menon estime que "les pays ayant une compréhension claire de l'équilibre des pouvoirs et une vision d'un ordre futur coopératif qui sert le bien commun auront un avantage".

Il est peu probable que l'équilibre des pouvoirs, qui évolue rapidement, fournisse la base d'un nouvel ordre stable avant un certain temps. Menon prévoit que les grandes puissances "se déplacent de crise en crise au fur et à mesure que leur insatisfaction à l'égard du système international et que la méfiance des unes à l'égard des autres grandit, comme une sorte de mouvement sans mouvement".

Le penseur indien est pessimiste quant à l'avenir. Menon note que "la capacité des grandes puissances s'est affaiblie en termes de gestion des relations étrangères, de gestion des crises, ou de capacité à résoudre les problèmes transnationaux".

Étant donné que les conclusions de Menon sont publiées dans Foreign Affairs, un journal du groupe de réflexion "Council on Foreign Relations" fondé par David Rockefeller, on peut se demander s'il ne suggère pas également que la solution réside dans une "gouvernance mondiale plus centralisée".

22:05 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, instabilité, ordre mondial, shivshankra menon, inde, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 12 septembre 2022

L'alternative eurasienne: la vision d'Alexandre Douguine pour l'ère post-américaine

L'alternative eurasienne

Lectures à méditer : la vision d'Alexandre Douguine pour l'ère post-américaine

A propos de l'édition allemande de "Mission Eurasie"

Karl Richter

Il y a quelques semaines, le journaliste, philosophe et géopoliticien russe Alexandre Douguine s'est brièvement retrouvé sous les feux de l'actualité dans son pays, lorsque sa fille Daria a été victime d'un attentat à la bombe non loin de Moscou en août.

Dans ce contexte, les médias occidentaux ont qualifié à plusieurs reprises Douguine, né en 1962, d'homme qui murmure à l'oreille des puissants, voire qui serait le "cerveau de Poutine" ("Putin's brain"). C'est sans aucun doute exagéré. Ce qui est vrai, c'est que Douguine, qui s'était déjà fait un nom dans la Russie post-soviétique dans les années 1990 en tant que penseur patriotique et révolutionnaire, était au tournant du millénaire le conseiller de Gennady Selesnov, alors porte-parole de la Douma.

Dans les années qui ont suivi la fin de l'Union soviétique, il a été l'un des premiers à évoquer le concept d'un ordre mondial "multipolaire" comme alternative au "One World" dominé par les États-Unis, concept que la politique étrangère russe a également adopté à l'époque. Au fil des années, Douguine a élargi son approche à la philosophie, voire à la spiritualité, et il est considéré aujourd'hui en Russie comme un éminent inspirateur d'idées. Il est également vrai que la politique étrangère russe suit depuis quelques années un cours de plus en plus "impérial", qui tient compte des nécessités géopolitiques. Douguine, qui a publié une douzaine de livres et d'innombrables articles dans des revues depuis les années 1990, a sans aucun doute contribué à cette évolution.

Son dernier livre, intitulé Eurasische Mission, vient de paraître en traduction allemande et se veut une "introduction au néo-eurasisme". Il est déjà clair que l'"eurasisme" ou la "pensée eurasienne" n'est pas vraiment une nouveauté. Douguine fait référence à une poignée de penseurs et de scientifiques russes du siècle dernier comme étant ses fondateurs, tels le philologue et linguiste Nikolai S. Troubetskoï (1890 - 1938), l'historien Lev Nikolaevitch Gumilev (1912 - 1992) ou l'historien de la culture et philosophe Ivan A. Ilyine (1893 - 1954) ; ce dernier a été honoré il y a des années par Poutine lors d'une petite cérémonie ; il est considéré comme une sorte de "philosophe maison" par le chef du Kremlin.

Selon Douguine, l'eurasisme a été formulé très tôt comme une idée reflétant les origines "multiculturelles" et supranationales de la Russie, c'est-à-dire l'oblitération par les Mongols et les Tatars pendant des siècles. L'idée eurasienne est donc également en certaine contradiction avec le concept de nationalisme occidental et bourgeois: "Cette originalité de la culture et de l'État russes (qui présente des traits à la fois européens et asiatiques) définit (...) la voie historique particulière de la Russie et son programme national et étatique, qui ne coïncide pas avec celui de la tradition d'Europe occidentale".

D'un autre côté, cela représente une grande chance, surtout aujourd'hui: car l'idée eurasienne montre une voie praticable pour que de grands espaces culturels et géographiques puissent trouver un ordre intérieur pacifique, fondé sur le respect et la diversité, même sans guerres d'extermination (USA!) ni nivellement culturel (One World!).

C'est la thèse centrale de Douguine : si le monde veut survivre à l'effondrement inévitable de l'ordre mondial américano-capitaliste, il doit se mettre d'accord sur un contre-projet radical qui permette fondamentalement une coexistence pacifique: "Le mouvement eurasianiste est un lieu de dialogue multilatéral égalitaire pour des sujets souverains. (...) Nous devons unir nos efforts pour dessiner une carte accessible pour les peuples d'Eurasie pour le nouveau millénaire".

Remarquable : même l'UE, avec sa tendance à la formation d'États supranationaux, semble utile dans cette voie - elle pourrait contribuer à ce que l'Europe retrouve un rôle autonome, indépendant des États-Unis, dans son propre environnement géopolitique.

Mais en fin de compte, Douguine ne se fait pas d'illusions : il n'y aura pas de coexistence pacifique avec l'hégémon mondial américain. Car celui-ci, suivant sa logique capitaliste libérale, ne tolère pas de cultures, de peuples et d'espaces économiques autonomes à côté de lui. Les États-Unis sont le "pays du mal absolu". "L'empire américain devrait être détruit, et tôt ou tard, il le sera".

Face au cancer de la mondialisation occidentale, le contre-projet "eurasiatique" a la fonction d'un message révolutionnaire qui peut encore tout changer pour le mieux à la douzième heure : "L'idée eurasiatique est un concept révolutionnaire au niveau mondial qui doit servir de nouvelle plate-forme de compréhension mutuelle et de coopération pour un grand conglomérat de puissances différentes : États, nations, cultures et religions qui rejettent la version atlantiste de la mondialisation".

Face au cancer de la mondialisation occidentale, le contre-projet "eurasiatique" a la fonction d'un message révolutionnaire qui peut encore tout changer pour le mieux à la douzième heure : "L'idée eurasiatique est un concept révolutionnaire au niveau mondial qui doit servir de nouvelle plate-forme de compréhension mutuelle et de coopération pour un grand conglomérat de puissances différentes : États, nations, cultures et religions qui rejettent la version atlantiste de la mondialisation".

La guerre en Ukraine, que Douguine voit comme une conséquence inévitable des provocations atlantistes continues, n'a fait qu'accélérer cette évolution. La guerre se joue en fin de compte sur le visage futur du monde. Douguine ne cache pas que la Russie est ici "destinée à prendre la tête d'une nouvelle alternative globale, eurasienne, à la vision occidentale de l'avenir du monde".

Pour certains lecteurs de "droite", tout cela est très fort de tabac - d'autant plus que Douguine déclare explicitement que l'État-nation classique est dépassé. Les droitiers occidentaux peuvent ne pas être d'accord. D'un autre côté, l'Allemagne dispose, avec le Saint Empire romain germanique, d'une vision d'empire vieille de plusieurs siècles, qui présente de nombreux points communs avec le concept eurasien de Douguine.

Au final, son livre - dont Constantin von Hoffmeister a assuré une traduction fluide et agréable - est une lecture captivante et inspirante pour tous ceux qui en ont assez de l'Occident, de l'OTAN, des gay prides et de l'obsession du genre. Certes, Douguine n'est pas un "homme de droite", encore moins un "nationaliste". Mais c'est un penseur visionnaire du 21ème siècle. Tout porte à croire qu'il aura raison. L'ère "multipolaire" n'en est qu'à ses débuts.

Karl Richter

20:39 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique, Livre, Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, eurasisme, géopolitique, alexandre douguine, nouvelle droite, nouvelle droite russe, russie, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 11 septembre 2022

Giorgia Meloni et les prochaines élections italiennes - Entretien avec Marco Malaguti, directeur d'Essenzialismi

Giorgia Meloni et les prochaines élections italiennes

Entretien avec Marco Malaguti, directeur d'Essenzialismi

Marco Malaguti (né en 1988 à Bologne), directeur du nouveau portail culturel et philosophique Essenzialismi (www.essenzialismi.it). Auteur pour la plateforme géopolitique Aliseo depuis mai 2022, membre du groupe de réflexion "Centro studi politici e strategici Machiavelli". Expert en philosophie romantique et postmoderne.

L'entretien a été réalisé et traduit de l'anglais par Alexander Markovics pour le journal allemand Deutsche Stimme.

Cher Monsieur Malaguti !

Vous êtes vous-même journaliste et vous vous intéressez depuis des années à la politique intérieure italienne. Le 25 septembre, l'Italie réélit son Parlement. La favorite est Giorgia Meloni, connue entre autres pour sa phrase célèbre "Je suis Giorgia. Une femme, une mère et une chrétienne. Et personne ne m'enlèvera cela". Comment évaluez-vous personnellement Mme Meloni et ses chances de gagner les prochaines élections ?

Ce que Giorgia Meloni récolte est le résultat d'un travail de plusieurs années. Contrairement à Salvini, Meloni a toujours eu une vertu fondamentale en politique: la patience. Son héritage politique comprend le MSI, un descendant direct du parti national fasciste, et elle s'est toujours préparée à participer au gouvernement, une nécessité que Salvini n'a jamais ressentie comme urgente. Par conséquent, Salvini s'est rapproché de tous les partis "marqués" au sein de l'UE, y compris le FN français. Bien que ce dernier soit historiquement plus proche du parti de Meloni, les Fratelli d'Italia (FdI) se sont plutôt rapprochés des partis conservateurs au pouvoir dans plusieurs pays de l'UE, notamment le PiS polonais et le FIDESZ hongrois. Cette manœuvre a également concerné l'autre côté de l'Atlantique : alors que Salvini tentait de se faire une réputation d'ami de Poutine (une opération qu'il a complètement annulée après l'invasion de l'Ukraine), Meloni a assisté à de nombreux événements conservateurs aux États-Unis, comme le CPAC, et est devenue membre de l'Institut Aspen. De ce point de vue, elle a fait preuve de clairvoyance : bien qu'elle ait également eu des sympathies pro-russes dans le passé et que beaucoup dans son parti les partagent, elle a compris à l'avance que l'Occident allait radicaliser son action contre la Russie et qu'elle devait faire le ménage à temps, une mesure que ni Salvini ni Berlusconi, qui est un ami proche de Poutine, n'ont été en mesure de mettre en œuvre. Les FdI seront le parti le plus fort dans une coalition de droite et probablement le parti le plus fort d'Italie, mais il serait faux de considérer ces voix comme un héritage de Meloni. L'écrasante majorité de ces voix proviendront de la Ligue, qui les avait précédemment obtenues de Forza Italia. De manière générale, les électeurs de droite en Italie se sentent largement sous-représentés et cherchent à chaque fois un autre candidat pour défendre leurs intérêts. Meloni était tout simplement la seule candidate restante. Ce serait une erreur de considérer ces électeurs comme des habitués du FdI.

Marco Malaguti.

Giorgia Meloni remporte les élections législatives en s'alliant avec Silvio Berlusconi et Matteo Salvini, qui ont tous deux une grande expérience politique et ont déjà travaillé avec Meloni par le passé. Malheureusement, Berlusconi et Salvini ont tous deux déçu de nombreux électeurs et légitimé le gouvernement technocratique européen de Draghi. Les critiques mondialistes décrivent l'ancienne journaliste comme une candidate d'"extrême droite" et mettent en garde contre un glissement de l'Italie vers un nouveau fascisme. Comment évaluez-vous idéologiquement la nouvelle alliance de droite en Italie ? Pourrait-elle réellement conduire à une révolution conservatrice en Italie ?

Meloni a réussi à se forger une réputation de pureté idéologique et d'intransigeance pour elle-même et son parti, mais la réalité est différente. Les FdI ne sont rien d'autre que les successeurs de l'Alleanza Nazionale (AN), un parti qui a déjà passé de nombreuses années dans une coalition avec Berlusconi, et de nombreux membres de l'AN font désormais partie des FdI. Meloni a elle-même été ministre de la Jeunesse dans le dernier gouvernement Berlusconi. L'idée qu'on se fait d'elle comme d'une femme politique intransigeante qui ne s'est jamais aventurée dans les bas-fonds de la gouvernance est donc romantique, mais fausse.

D'un point de vue idéologique, la coalition des droites italiennes a toujours été d'une grande confusion : des libéraux aux nostalgiques du mussolinisme, des régionalistes aux centralistes. Si je devais montrer ce qui unit cette coalition, je devrais d'abord citer l'aversion pour les impôts, une politique de sécurité stricte en termes de loi et d'ordre, ainsi qu'une hostilité voilée envers l'immigration et l'agenda LGBT. Si je cite des thèmes particuliers, c'est parce qu'il n'existe pas d'idéologie ou de philosophie formulée à laquelle la droite italienne adhère en bloc.

Le travail culturel qui définit une fois pour toutes ce que doit être la droite italienne n'a été fait que récemment et arrive trop tard, souvent écrasé en outre par le lourd héritage du fascisme, dont les Italiens ont encore aujourd'hui une bonne opinion, si l'on exclut les lois raciales. Je ne pense pas qu'un gouvernement de droite puisse déchaîner une "révolution conservatrice" en Italie, et encore moins un retour généralisé du fascisme. De manière réaliste, on peut s'attendre à un assouplissement de la censure des médias et à un arrêt momentané de l'agenda LGBT, mais tout cela sera perdu avec le prochain changement de gouvernement si cette politique n'est pas accompagnée d'un travail culturel profond en coulisses, qui n'a été mené que de manière très partielle et inefficace jusqu'à présent.

En matière de politique étrangère et de géopolitique, Giorgia Meloni adopte des approches plutôt non conventionnelles pour un parti de droite. Elle a ainsi déclaré publiquement vouloir suivre les directives de Bruxelles et livrer des armes à l'Ukraine. Que pensez-vous de ce positionnement géopolitique? Est-ce que cela permettra à l'Italie de récupérer sa souveraineté auprès de l'UE et des États-Unis ou est-ce que cela signifie une consécration de son statut de vassal des États-Unis ?

Aucun des partis de droite de la coalition n'a actuellement la volonté et la possibilité de changer la position atlantiste de l'Italie. La position vis-à-vis de l'UE est plus nuancée, mais la Lega et les FdI sont désormais sceptiques quant à une sortie de l'Italie hors de l'UE, alors que Forza Italia a toujours été pro-UE. Cependant, l'européisme des FdI est très différent de celui des libéraux et plus proche de la vision eurocritique de Varsovie et Budapest que de l'européocentrisme français ou de la forte adhésion à l'euro en Allemagne. Ce recentrage permet d'une part d'éviter que les électeurs eurosceptiques ne quittent les FdI pour des partis plus radicaux (par exemple Italexit ou ISP), mais d'autre part il place l'Italie dans une situation d'assiégeant du noyau européen franco-allemand, sous contrôle américain.

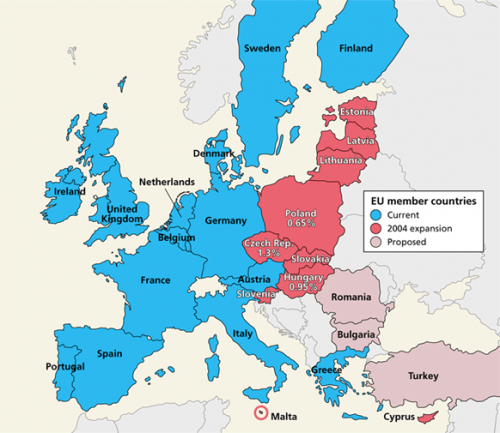

Cet axe, qui marche de concert avec le groupe consolidé de Visegrad, serait complété par l'Italie et les pays du sud de l'UE. Ce processus joue sur le profond mécontentement en Italie et dans ces pays en raison des politiques d'austérité mises en place par l'UE du Nord au détriment de l'UE du Sud. Ce n'est pas un hasard si Meloni a signé un pacte d'amitié avec le leader du parti espagnol Abascal. Si elle l'emporte en Italie et que la droite triomphe à Madrid grâce à Vox, nous serions alors face à la réalisation d'un rêve de Donald Trump : l'implosion de l'UE et la poursuite de cette politique de "diviser pour mieux régner" qui empêche l'Europe de s'émanciper de ses maîtres de Washington.

14:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marco malaguti, giorgia meloni, italie, fratelli d'italia, élections législatives italiennes, europe, affaires européennes, entretien, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La revue de presse de CD - 11 septembre 2022

La revue de presse de CD

11 septembre 2022

EN VEDETTE

Katya Kopylova, diplomate russe : « La réponse en cas d’attaque sera radicale ! »

Katya Kopylova est diplomate et juriste russe. Jeune, très jolie, francophone sans aucun accent, interview d’un ovni : une tête – très - bien faite qui nous donne une belle leçon de géopolitique, historique et politique.

Livre noir

https://www.youtube.com/watch?v=xedMf06kWdU

ALLEMAGNE

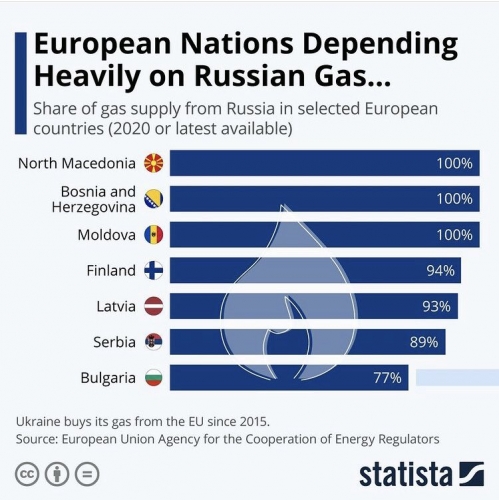

L'industrie allemande met en garde contre l'explosion des coûts énergétiques : « L'Allemagne devient un musée industriel »

Les mises en garde contre les conséquences de la politique énergétique actuelle et l'explosion des coûts de l'énergie qui en résulte se font désormais entendre dans les milieux industriels. Début août déjà, le célèbre propriétaire de Trigema, Wolfgang Grupp, entre autres, avait mis en garde contre une « grande vague de licenciements ». Et la Chambre bavaroise de l'industrie et du commerce (BIHK) a déclaré qu'au vu des prix actuels de l'électricité, des milliers d'emplois étaient menacés rien qu'en Bavière ; si le gaz russe venait à manquer, ce chiffre pourrait atteindre un million rien qu'en Bavière.

euro-synergies.hautetfort.com

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/09/02/l...

Lu à l’étranger : Thilo Sarrazin, Les vœux pieux en politique

Figure majeure du SPD, exclu après avoir publié un livre critique sur l’immigration, Thilo Sarrazin continu d’analyser la vie politique allemande avec des livres qui sont toujours des bestsellers. Son dernier ouvrage analyse la prise de contrôle du sentimentalisme sur la vie politique. La rationalité et le temps long sont effacés pour être remplacés par l’émotivité et la réponse au court terme. Un livre non encore traduit en français mais qui permet de comprendre les débats intellectuels en Allemagne.

revueconflits.com

https://www.revueconflits.com/lu-a-letranger-thilo-sarraz...

CHILI

Réforme constitutionnelle au Chili : la « voix du peuple » contre la gauche

Le dimanche 4 septembre, tous les Chiliens sont allés voter et les résultats sont sans ambiguïté : le texte constitutionnel, porté avec enthousiasme par le président Boric a été rejeté par 61,86 % des voix.

contrepoints.org

https://www.contrepoints.org/2022/09/06/438306-reforme-co...

COMPLOTISME (?) – « c’est celui qui l’dit qu’y est »

A quoi sert la vaccination de masse ? De l’infertilité au transhumanisme…

Ce qui est appelé vaccin aujourd’hui semble se rapprocher toujours plus d’un outil de bricolage génétique qui permettrait aux dieux de l’enfer du great reset de prendre le contrôle de la production et de l’exploitation humaine. Une image qui m’a frappée récemment est la suivante. Elle sort directement des tiroirs de sympathisants de l’UE. Devant une Tour de Babel, flanquée de 11 étoiles inversées, se trouvent des « humains ». A les regarder de plus près, on imagine que ce sont des personnages de Légo. Or, ces gens seraient les « Nouveaux » européens. Autant de transhumains ?

lilianeheldkhawam.com

https://lilianeheldkhawam.com/2022/09/04/a-quoi-sert-la-v...

DÉCONSTRUCTION

« Le Seigneur des anneaux » d’Amazon souille le chef-d’œuvre de Tolkien

La plus grande menace de la Terre du Milieu et du monde du Seigneur des anneaux n’est plus Sauron ou Morgoth, mais les wokes.

contrepoints.org

https://www.contrepoints.org/2022/09/04/422688-le-seigneu...

L’idéologie woke s’attaque aux sciences de l’Homme

Censurer préventivement la science au nom du moralisme progressiste n’est pas seulement idiot, immoral et dangereux : c’est aussi se placer sur le terrain du lyssenkisme, du nom de Trofim Lyssenko, la pseudo-science stalinienne.

contrepoints.org

https://www.contrepoints.org/2022/09/03/438003-lideologie...

Sandrine Rousseau a raison

Dans une vidéo très bien réalisée, le Youtubeur Lapin du Futur se paye Sandrine Rousseau. Tout en appelant ceux qui la critiquent à ne pas se contenter de le faire en se moquant ou en rigolant. Car il a parfaitement saisi que derrière Sandrine Rousseau et quelques autres extrémistes de la « déconstruction » et de la « Table rase », il y a un véritable projet de société révolutionnaire qu’ils veulent mettre en place, pendant qu’une autre partie de la société se conforte dans son immobilisme sans bâtir un projet de société parallèle à celle que veulent ces nouveaux Khmers rouges.

lelapindufutur

https://www.youtube.com/watch?v=4_ud394BiVQ

Vers l’euthanasie à marche forcée

C’est un puzzle qui se met en place sous nos yeux. Chaque pièce y trouve sa place. La vie politique étant pensée en séquences de communication, en fenêtres de tir afin de parvenir à faire adopter sans heurts tel ou tel texte de loi, il semble désormais clair qu’Emmanuel Macron proposera une loi consacrée à l’euthanasie active et au suicide assisté. « La réforme des retraites n'est pas dans les 60 priorités du gouvernement, mais il s'apprête à lancer le processus qui conduira – sans surprise – à légaliser l'euthanasie active et le suicide assisté. S'offrir facilement un succès dans l'opinion plutôt qu'affronter la contestation », analyse avec clarté Guillaume Tabard.

laselectiondujour.com

https://www.laselectiondujour.com/vers-leuthanasie-a-marc...

DÉSINFORMATION/CORRUPTION/CENSURES/DÉBILITÉ

L’Express, parfait exemple de propagande de guerre

Le 24 mars 2022, un mois après le début de l’invasion de l’Ukraine par les forces russes, l’Ojim revenait sur les dix principes de la propagande de guerre. Pour nos lecteurs avides de mettre en pratique leurs capacités à repérer ces axiomes, la lecture du numéro 3712 (25 août 2022) de L’Express sera éclairante.

ojim.fr

https://www.ojim.fr/lexpress-nous-les-ukrainiens-propagan...

Revue de presse RT du 28 août au 3 septembre 2022

Notre exercice hebdomadaire de ré/désinformation grâce au média russe Russia Today. Cette semaine, il est visible que RT cherche, par sa sélection d’infos, à montrer la totale contre productivité des sanctions prises contre la Russie. Elles n’ont qu’un effet, mettre l’unité politique occidentale en danger, l’économie européenne à genoux et les citoyens au froid. Et l’Ukraine qui se prépare à devenir un centre terroriste, sous couvert de résistance…

lesakerfrancophone.fr

https://lesakerfrancophone.fr/revue-de-presse-rt-du-28-ao...

Censure et fake news : Le Monde et LCI dans la tourmente

La onzième édition 2022 d’un rapport conduit par Le Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) analysant l’activité des consommateurs sur le secteur des médias au niveau mondial, a été rédigée en interrogeant 93 000 « consommateurs » répartis sur tous les continents et 46 marchés distincts. D’après cette étude, il s'avère que seulement 29 % des Français ont confiance dans les médias, ce qui démontre une véritable crise de confiance. Et pour cause : le narratif sur les Gilets jaunes, le covid et la guerre en Ukraine, a beaucoup accentué cette séparation entre la presse et le citoyen. En témoigne ces deux exemples : avant de présenter ses excuses à ses lectrices et lecteurs ainsi qu’au président de la République, Le Monde, journal quotidien autrefois prestigieux, a dépublié suite à la colère de l'Elysée une tribune du politologue Paul Max Morin car « ce texte reposait sur des extraits de citation qui ne correspondent pas au fond des déclarations du chef de l’État ». Seulement quelques jours plus tard, c'est au tour de LCI de faire des siennes. Lors d'une émission, un journaliste provoque la stupeur. Assurant qu'il s'agissait de « propagande russe », celui-ci affirme qu'une manifestation, organisée notamment contre les rationnements énergétiques et pour la sortie de l'Otan, ne s'est jamais déroulée... alors qu'elle a bel et bien eu lieu le samedi 3 septembre.

francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/opinions-tribune/censure-et-fak...

Les influenceurs virtuels sont-ils plus puissants que les influenceurs humains?

Face aux dangers liés à la réputation et au comportement des influenceurs « réels », les influenceurs virtuels apparaissent comme une solution efficace, car ils accomplissent des missions similaires sans exposer aux mêmes risques. Le phénomène des influenceurs virtuels prend de plus en plus d’ampleur et semble être privilégié par certaines entreprises. Plus fiables, moins chers, toujours disponibles, les influenceurs virtuels sont aussi incroyablement populaires et réalisent des performances remarquables auprès des consommateurs. Ils permettent aux marques d’être plus créatives tout en maîtrisant totalement le contenu.

theconversation.com

https://theconversation.com/les-influenceurs-virtuels-son...

Une presse française lâche et paresseuse

Ah, finalement, qu’il est doux d’être journaliste en France dans un journal de révérence ! Jadis, c’était un travail fatigant, voire stressant et parfois même risqué : il fallait aller chercher l’information directement sur le terrain et la corroborer le carnet de notes à la main. Certains événements pouvaient impliquer de mettre sa vie en danger ; et certaines informations, une fois obtenues, pouvaient signifier une exposition directe aux rétorsions des puissants…

contrepoints.org

https://www.contrepoints.org/2022/09/07/438385-une-presse...

Palestine : la désinformation au 20h de France 2 continue

En juillet 2021, nous nous intéressions à la couverture qu’infligeait le « 20h » de France 2 au conflit opposant Israël aux Palestiniens. Nous notions alors à quel point c’est une constante dans cette rédaction, pour ne pas dire une ligne éditoriale, que de mutiler l’information (et le droit d’être informé) sur ce conflit en accumulant les œillères, les angles morts et les biais, voire les mensonges. Un constat qui ne s’est pas démenti depuis, y compris lorsqu’une journaliste palestinienne, mondialement reconnue, a été récemment assassinée par l’armée israélienne.

les-crises.frs

https://www.les-crises.fr/palestine-la-desinformation-au-...

ÉCOLOGIE

Environnementalisme systémique contre environnementalisme instrumental

La protection de l'environnement est l'une des questions les plus cruciales et les plus facilement instrumentalisées du monde contemporain. Pour comprendre la nature structurelle du problème, il faut commencer par une compréhension de base des mécanismes sous-jacents de la dynamique du capital, caractérisée par le besoin intrinsèque de croissance pérenne et de concurrence entre les agents économiques. L'état stable pour la société et l'économie décréterait l'effondrement du modèle capitaliste.

euro-synergies.hautetfort.com

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/09/06/e...

ÉCONOMIE

La « shrinkflation », cette arnaque tapie dans les rayons de vos supermarchés

Le mot « shrinkflation » est une contraction du verbe to shrink (« réduire », en anglais) et du mot « inflation ». C’est la tablette de chocolat qui a gardé le même nombre de carrés et son prix mais a perdu un demi-centimètre de chaque côté ; c’est le pot de fromage blanc ou de rillettes dont le fond remonte désormais jusqu’à la moitié ; le tube en carton des rouleaux de toilette qui a pris du diamètre ; les kilos qui ne font plus que 980 grammes, les céréales qui se baladent à l’aise dans leur boîte en carton ou certaines bouteilles d’eau minérale qui ne contiennent plus que 1,15 litre, contre 1,25 hier et 1,5 avant-hier. Etc.

Bvoltaire.fr

https://www.bvoltaire.fr/la-shrinkflation-cette-arnaque-t...

ÉNERGIES

Nucléaire : une énergie qui dérange (vidéo)

Alors que près d’un Français sur deux considère comme prioritaire le maintien de nos capacités nucléaires actuelles, l’atome fait un retour remarqué sur le devant de la scène – et ce après une longue période de disgrâce. A la faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, dans la recherche d’une indépendance énergétique réaffirmée, ou bien encore pour limiter l’envolée des prix de l’électricité, tous les politiques – ou presque – semblent recommander son remède. Pour autant il est légitime de s’interroger sur cette source d’énergie et les fantasmes qu’elle véhicule. Qu’en est-il vraiment ? Professionnels et experts nous donnent les clefs pour mieux comprendre l’atome. Une excellente enquête.

documentaire-et-verite.com

https://documentaire-et-verite.com/nucleaire/

La crise énergétique s’aggrave en Finlande du fait des sanctions prises contre la Russie

Les effets secondaires des sanctions anti-russes deviennent de plus en plus insupportables pour les pays occidentaux. La Finlande a activé le niveau d’alerte maximal en raison de la crise énergétique, en prenant des mesures exceptionnelles pour gérer les difficultés d’approvisionnement. Le chef du gouvernement a même déclaré que le pays allait connaître une « économie de guerre », alors que la Finlande n’est manifestement en guerre avec aucun autre État. Ce scénario révèle la voie désastreuse que l’Occident a choisi de suivre par sa propre décision.

breizh-info.com

https://www.breizh-info.com/2022/09/03/207488/la-crise-en...

Nucléaire : machine arrière toute !

Il est toujours possible de faire machine arrière. La Californie a reconsidéré la fermeture de la centrale nucléaire de Diablo Canyon.

contrepoints.org

https://www.contrepoints.org/2022/09/03/438086-nucleaire-...

ÉTATS-UNIS

Les États-Unis pompent les poches des Européens avec l'excuse de la guerre

L'Occident collectif parle de l'introduction éventuelle d'un plafond sur les prix du pétrole en provenance de Russie. Toutefois, Moscou ne vendra pas d'or noir aux pays qui prennent une telle mesure, a déclaré le vice-premier ministre Alexander Novak. Quelles conséquences se cachent derrière le désir des États-Unis et de leurs alliés d'isoler la Russie, a demandé l'expert en économie Dmitry Adamidov

euro-synergies.hautetfort.com

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/09/06/l...

LA CIA ET LES MÉDIAS (6/6) – Le rôle de la Commission Church

Comment les médias les plus puissants d’Amérique ont travaillé main dans la main avec la Central Intelligence Agency et pourquoi la Commission Church les a couverts.

les-crises.fr

https://www.les-crises.fr/la-cia-et-les-medias-6-6-le-rol...

FRANCE

Énergie : Macron, président de la disette

Pourquoi avons-nous abandonné l’énergie nucléaire dont l’abondance était garantie ? Pour des raisons électoralistes (glaner des votes écologistes) pour inonder des industriels de l’énergie renouvelable de subventions (capitalisme de copinage).

Frédéric Bastiat fut le premier à dénoncer le système d’accaparement par la ruse de la spoliation légale par l’État (« cette grande fiction selon laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde ») au nom d’une prétendue solidarité (« la Fraternité légalement forcée »). Il faudrait que chaque électeur mécontent puisse expédier Sophismes économiques et La loi à son député, sénateur, maire, et pourquoi pas à l’Élysée et Matignon pour qu’un peu de bon sens revienne dans les cerveaux de « la France d’en haut ».

contrepoints.org

https://www.contrepoints.org/2022/09/07/438353-energie-ma...

Le nucléaire français, histoire d’un désastre politique et idéologique

Prix en gros du mégawattheure à plus de 1.000 euros, Élisabeth Borne appelle les entreprises françaises à la « responsabilité collective » et n'exclut pas des coupures de courant cet hiver pour les particuliers. Comment la France, pays exportateur d'électricité, a-t-elle pu en arriver là ? Retour sur les 10 ans qui ont tué l'industrie nucléaire. Schizophrénie ou/et imbécillité ?

bvoltaire.fr

https://www.bvoltaire.fr/reportage-le-nucleaire-francais-...

Jean-Luc Mélenchon en mode Guy Mollet

Depuis son résultat au premier tour de l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a adopté un comportement qui peut apparaître comme erratique mais qui finalement obéit à une logique et permet de le rattacher à un précédent politique. Juste après la deuxième Guerre mondiale, et avant le début de la guerre froide, Guy Mollet avait pris le contrôle de la SFIO (nom du PS de l’époque) avec des positions très à gauche et un discours résolument marxiste. Il avait même initié des contacts avec le PCF pour discuter d’une éventuelle fusion des deux partis !

vududroit.com

https://www.vududroit.com/2022/09/jean-luc-melenchon-en-m...

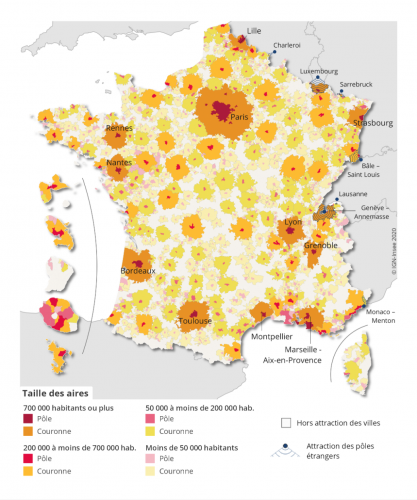

Zones rurales contre zones urbaines : deux France s’opposent-elles vraiment dans les urnes ?

À la suite des élections présidentielle et législatives de 2022, de nombreux commentateurs ont mis en avant le clivage entre les ruraux et les urbains pour rendre compte des résultats du vote. Ce discours médiatique est produit principalement par des commentateurs qui pointent depuis des années, cartes à l’appui, le fossé – croissant – entre le vote des grandes villes et le vote d’une « France périphérique ». Il y aurait une opposition politique entre une France des métropoles, multiculturaliste, gagnante de la mondialisation et une France éloignée des grands pôles urbains, perdante de la mondialisation, subissant un déclin industriel et économique. Mais existe-t-il véritablement deux France opposées sur le plan électoral ? Si tel est le cas, l’origine de cette fragmentation est-elle essentiellement liée au contexte économique local ou à la composition de ces territoires ?

revueconflits.com

https://www.revueconflits.com/zones-rurales-contre-zones-...

GAFAM

Référé de BonSens contre Bill Gates: l'audience aura lieu le 22 septembre au tribunal de Nanterre

L'association BonSens.org et trois de ses administrateurs ont assigné en référé le co-fondateur de la multinationale Microsoft Bill Gates devant le tribunal judiciaire de Nanterre par le biais de leur avocat Me Diane Protat. Après que cette assignation a été dument délivrée au domicile américain de M. Gates, le cabinet d’avocats américain K&L Gates, un cabinet de Seattle fondé en 1883, dont l’un des principaux associés fut William H. Gates, père de Bill Gates, s’est constitué avocat le 6 septembre et représentera donc le milliardaire dans ce dossier. L'audience aura lieu le 22 septembre 2022 au tribunal judiciaire de Nanterre.

francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/politique-france/refere-de-bons...

Les réseaux sociaux vous espionnent, contrez-les !

Les réseaux sociaux sont devenus des armes dont nous sommes les munitions. Heureusement, nous pouvons arrêter les tirs.

contrepoints.org

https://www.contrepoints.org/2022/09/10/438330-les-reseau...

Plus de 50 employés de l'administration Biden impliqués dans une vaste opération de censure des réseaux sociaux

Selon les documents publiés le 31 août 2022 par le journal The Epoch Times, plus de 50 responsables de l’administration du président Biden issus d’une douzaine d’agences, ont été impliqués dans des efforts pour faire pression sur les entreprises de médias sociaux afin que celles-ci luttent contre « la désinformation » présumée. L'objectif : censurer les opinions qui vont à l’encontre du narratif selon lequel le vaccin « sûr et efficace » est la seule possibilité de venir à bout de l’épidémie de Sars-CoV-2.

francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/politique-monde/plus-de-50-empl...

GÉOPOLITIQUE

Dossiers déclassifiés : La Grande-Bretagne a soutenu les États-Unis après la destruction d’un avion de ligne iranien

En 1988, un navire de guerre de la Marine américaine a abattu un avion de ligne iranien, tuant les 290 civils à bord. Des dossiers récemment déclassifiés montrent comment le gouvernement de Margaret Thatcher a offert un soutien immédiat aux États-Unis et a participé à la dissimulation de l’affaire.

les-crises.fr

https://www.les-crises.fr/dossiers-declassifies-la-grande...

GRANDE-BRETAGNE

Décès de Elisabeth II, un obstacle au RESET levé. Refondation de la France.

Le roi Charles, portant la couronne des Objectifs de Développement durable de l’Agenda 2030 à la rencontre du World Economic Forum de 2020. La veille de la « pandémie » covidienne. Elisabeth II est décédée ce 8 septembre 2022 à l’âge de 96 ans. Avec elle disparaît une figure de poids qui n’aurait pu cohabiter avec l’officialisation de la Nouvelle gouvernance associée au Nouveau Monde. Sa fonction est incompatible avec l’organisation transversale mondiale. C’est en ce même 8 septembre qu’une campagne médiatique française a annoncé la mise en place d’un Conseil National pour la Refondation du pays. Ce hasard de calendrier aidera grandement à atténuer les réactions populaires au lancement de ce projet.

Le blog de Liliane Held Khawam

https://lilianeheldkhawam.com/2022/09/09/deces-de-elisabe...

LECTURES

Deux citations extraites de l’excellente revue hebdomadaire Antipresse (N° 352 | 28.08.2022), de Slobodan Despot :

« Le mot “cybernétique” est de la même étymologie grecque que “gouvernail“ et “gouverner“ : kubernetikè. La Domination planétaire tire ainsi le plus imparable parti de la Cybernétique, qui n’est pas tant la science des ordinateurs que la modalité moderne, mathématiquement assistée, de ce que Heidegger nomme la Führung, c’est-à-dire la direction impulsée par les ‘’chefs’’ (les Führers), et de sa doublure d’animosité et d’annihilation à l’encontre de l’animal. » Séminaire sur La Gestion Génocidaire du Globe, citation extraite de l’intervention intitulée « Les animaux malades de la Cybernétique », de Stéphane Zagdanski :

« Le temps des révolutions est aujourd’hui clos, nous vivons celui de l’extermination et, par ricochet, celui de la survie et de l’autodéfense. » « Vers l’autodéfense, Le défi des guerres internes », de Bernard Wicht, Jean-Cyrille Godefroy éditeur.

Titre :

COVID 19. Une autre vision de l’épidémie. Sous-titre : Ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas, de Laurent Toubiana. L’Artilleur, 272 p., 2022.

Auteur :

Laurent Toubiana est docteur en physique, épidémiologiste et chercheur à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM). Dirige de sa création en 2014 l’IRSAN (Institut de Recherche pour la valorisation de Santé).

Présentation :

Il s’agit du livre d’un honnête homme, savant sachant de son état, qui écrit pour ceux qui veulent comprendre ce qui s’est passé depuis 2020 et ces deux ans (pour l’instant) de démence, de propagande, de manipulation et de totalitarisme plus que rampant. Très clair, agrémenté de différents graphiques qui auraient mérités une présentation plus immédiate, il s’agit certainement du livre le plus clair et honnête sur la pseudo-pandémie que nous aurions subie.

Extraits :

« |…] la politique de massification des tests voulue par le gouvernement. Cette politique d’utilisation dévoyée des tests est parfaitement scandaleuse. En moins de deux ans, plus de 220 millions de tests ont été effectués pour une population de 67 millions d’habitants. Cela ne s’était jamais produit avant le Covid dans l’histoire du suivi des épidémies. »

« C’est apparemment Monsieur Jean Castex] qui, de 2005 à 2006, a été le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, où il a participé à l’introduction de la notion d’objectifs et de rentabilité dans l’hôpital et à une rationalisation des coûts dans le cadre du plan hôtel 2007. Nous sommes donc collectivement renseignés sur l’une des origines de la détérioration des soins. »

« Au début de ce livre, j’ai dit que mon propos était radical. Il n’a de radical que celui d’analyser les données épidémiologiques de la crise Covid et d’en conclure finalement que nous avons eu de la chance car cette épidémie était banale. Là où nous avons eu moins de chance, c’est dans la manière dont elle a été traitée. ça ce n’était pas banal. En vérité, mon discours n’apparaît comme radical qie par contraste avec la radicalité des mesures mises en place par les autorités sanitaires et avec le climat d’anxiété généralisée entretenu pour que les populations s’y soumettent. »

MONDIALISME

Donation américaine de plusieurs millions de dollars: une fondation de gauche veut renverser Orbán - et Soros se pointe à nouveau...

Le responsable de la communication du Fidesz, István Hollik, a indiqué aux médias qu'il était illégal en Hongrie qu'un parti reçoive des fonds de l'étranger. Selon lui, Márki-Zay et son équipe ont « abusé de la loi » puisqu'ils ont reçu les fonds sur le compte de leur association. Hollik a également attiré l'attention sur le fait qu'Action for Democracy avait des « milliers de liens » avec George Soros. (mü)

euro-synergies.hautetfort.com

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/09/02/d...

RÉFLEXIONS

Alain de Benoist : « La guerre qui se déroule actuellement en Ukraine est en fait une guerre des Etats-Unis contre la Russie »

En cette rentrée scolaire 2022-2023, nous avons donné la parole à Alain de Benoist, afin de faire le point sur l’actualité chaude du moment (guerre en Ukraine, crise politique et économique en France) mais aussi sur les perspectives, y compris chez nous, à moyen et long terme. Un entretien qui ouvre de nombreuses perspectives, loin des clichés éculés de nos politiciens et de nos « médias ».

breizh-info.com

https://www.breizh-info.com/2022/09/06/207529/alain-de-be...

« Le totalitarisme prend le pas sur la démocratie »

Pour l'instant pas censurée sur ma chaîne : archivez-la et diffusez-la ailleurs. « Aujourd'hui les représailles contre les défenseurs des droits humains sont très inquiétantes, et sont des exemples du traitement prochainement réservé à la société civile, de manière arbitraire. Lorsque les premières lignes, représentées par les citoyens qui se sont exposés depuis plus de deux ans à manifester leur inquiétude pour la protection des droits humains, auront été muselées et éliminées, c'est à ce moment-là que le peuple comprendra à quel pouvoir il a affaire, car le totalitarisme se déchaîne une fois qu'il a éliminé toute véritable opposition politique. »

arianebilheran.com

https://www.arianebilheran.com/so/adOBvPrZp?languageTag=e...

Small is beautiful: Leopold Kohr et le refus de l’Etat totalitaire moderne

Nous allons vivre un cauchemar étatique dans tous les pays. Le penseur austro-américain Léopold Kohr était cité avec Jacques Ellul et Guy Debord à la fin du documentaire apocalyptique Koyaanisqatsi. C’est comme cela que je l’ai découvert en 1983. En réalité son nom est inconnu alors que son lemme est mythique : small is beautiful. Kohr est l’esprit qui a mis en doute le monde moderne dans tout ce qu’il a de gigantesque, de titanesque, d'autoritaire et de compliqué.

euro-synergies.hautetfort.com

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/09/03/s...

L’absolue nécessité de la peur

Les gouvernants ne font plus qu’une chose : surfer sur les peurs pour accroître leur pouvoir. Le pire ? Cela semble marcher.

contrepoints.org

https://www.contrepoints.org/2022/09/09/438473-labsolue-n...

RUSSIE

Retour sur les allégations de crimes de guerre russes en Ukraine : Boutcha (3/3)

Le 3 avril 2022, une vidéo commence à tourner sur les réseaux sociaux montrant une route jonchée de cadavres (ici reprise floutée par Sky News). Elle n’a ni date, ni explication. Mais, les internautes qui la partagent sur Twitter en sont déjà persuadés : il s’agit de victimes ukrainiennes de la barbarie russe. Qui a besoin de preuves quand les images semblent parler d’elles-mêmes ? Qui d’autre que les méchants envahisseurs russes pourraient massacrer ainsi des civils en pleine rue ? Cela semble tout à fait logique pour la majorité des gens qui croient déjà que les Russes ont bombardé la maternité et le théâtre de Marioupol, juste pour le plaisir de tuer des femmes et des enfants. La diabolisation était déjà lancée. Boutcha ne fait que confirmer ce dont beaucoup étaient déjà convaincus : les Russes sont des barbares et commettent des crimes de guerre en masse.

Francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/retour-sur-les-allegations-de-c...

SANTÉ/LIBERTÉS

Le professeur Didier Raoult répond aux accusations de l’IGAS et des ministres

Afin de tirer un bilan de la crise du Covid-19, nous recevons le professeur Didier Raoult : angle de couverture médiatique des traitements précoces, conflits d’intérêts liés à l’industrie pharmaceutique, effets secondaires de la vaccination anti-Covid, ou encore attaques médiatiques et politiques contre l’IHU Méditerranée Infection, sur l’ensemble de ces thèmes brûlants, le célèbre microbiologiste répond sans concession à toutes nos questions dans le cadre de cet “Entretien essentiel“ fleuve.

francesoir.fr

https://www.francesoir.fr/le-professeur-didier-raoult-rep...

UKRAINE

[PODCAST] Ukraine : un siècle de tragédies – avec Stéphane Courtois

Stéphane Courtois est historien (directeur de recherche honoraire au CNRS), spécialiste de l’histoire d’Europe de l’Est et des régimes communistes. Dans cet entretien réalisé fin mai 2022, nous parlons de l’Ukraine. Quelle est l’histoire de cette nation, de son peuple, de son État, et de son territoire ? Des principautés vikings à l’époque contemporaine, Stéphane Courtois nous emmène à travers des siècles d’une histoire riche, rude et passionnante.

contrepoints.org

https://www.contrepoints.org/2022/09/09/438459-podcast-uk...

UNION EUROPÉENNE

La folle stratégie de l’Europe pour la sécurité alimentaire

Ce rapport officiel de l’UE a été rédigé par des personnes aux ventres pleins, aux rêves idéologiques de pureté alimentaire et qui n’ont aucune idée du défi que représente l’obtention d’une récolte. Douloureux à lire mais encore plus à ignorer, je présente ici mes commentaires sur certains passages. Je ne cesse de me pincer quand je dis que c’est l’état d’esprit de nos dirigeants européens. Ce serait drôle si tant de gens ne risquaient pas de mourir ou de souffrir de malnutrition, en grande partie à cause de leur idéologie ignorante du culte de la nourriture.

contrepoints.org

https://www.contrepoints.org/2022/09/05/426312-la-folle-s...

L’enfer est pavé de bonnes intentions : l’Europe

L’Europe est un sujet qui nous a toujours été vendu comme répondant à de nobles intentions. Certes. Mais de quelle Europe parlons-nous ? Et la prééminence du politique sur tous les sujets ne fausse-t-elle pas tout débat de fond, menant petit à petit à l’enfer de la désillusion ?

contrepoints.org/

https://www.contrepoints.org/2022/09/03/167472-lenfer-est...

L’avenir de l’Union Européenne selon Olaf Scholz